About Us

記録と歴史:大和川

| 大和川:① | |

|---|---|

| 大和川:② | |

| 大和川:③ | 大和川の付替え:歴史の実像 |

| 大和川:④ | 大和川の水運事業など:事業開発の展開は |

昔と現在の大和川

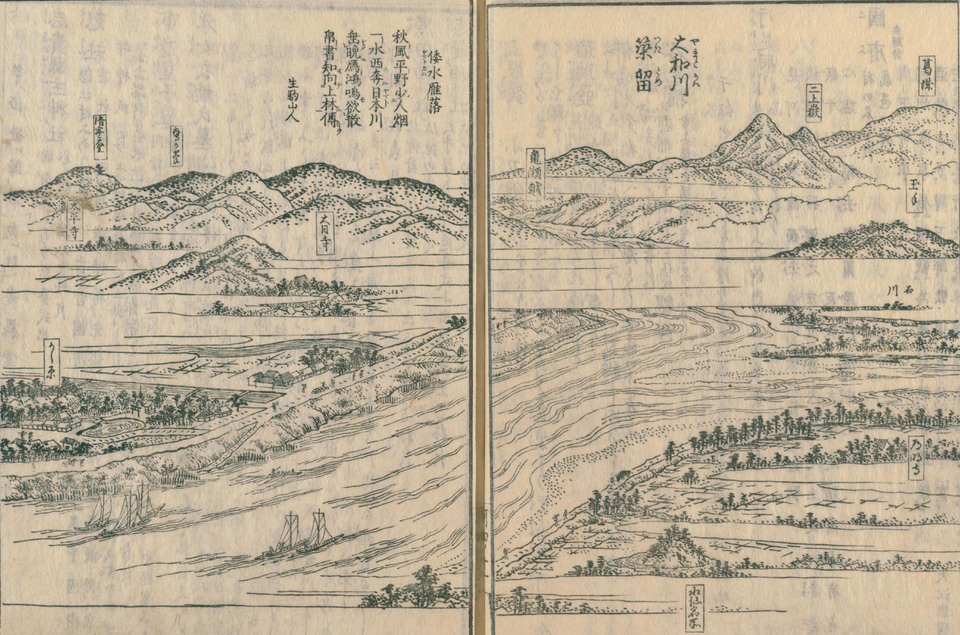

. 河内名所図会の「大和川築留」:その景観と現在の変化は

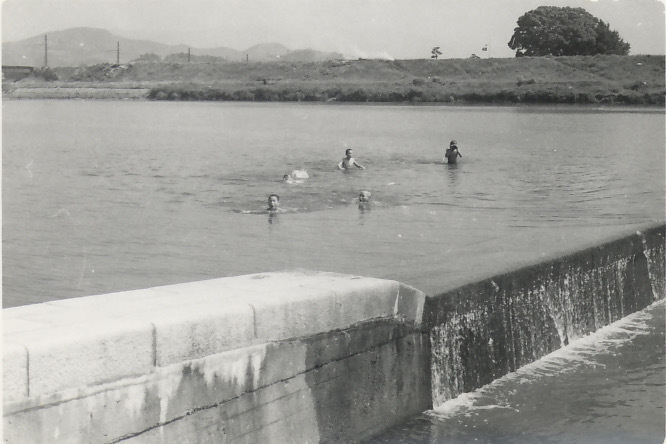

300年以上前の地形や景色であるが、真ん中に流れる大和川と右から流れ込む石川が合流する流れは変わらない。また、右側からの葛城山系、二上山、亀瀬谷、さらに名称は異なるが高尾山、信貴・生駒山系の山並みがつながっている。大和川の結節点をドーンと大きく真ん中に、山並みを借景とした俯瞰的な図は、河内名所のふさわしい図会である。現在、都市化の進展で、宅地開発が広がったものの、地形的な構図は、あまり変わらない。

「築留」が、大和川の付替えの重要な変曲点で、その大事業の完成のフィナーレ切替え日(1704.10.13)を担った記念すべき場所であり、それを河内名所図会の「大和川築留」の景観と現在との比較で眺め確認してみる。

大和川の付け替え:歴史の実像を探る!

■ なぜ大和川は付け替えられたのか?

2004年は、大和川付け替え300周年。

300年前、当時、付け替え運動は衰退し、実質的には収束していたのに、「なぜ大和川は付け替えられたのか」?

その疑問に対する答えは

① いつまでも洪水がなくならない

② 堤奉行の「万年長十郎」の存在

③ 付け替え不要論者の海運事業者「河村瑞賢」の死亡

④ 付け替え運動の継続

⑤ 新田開発の収入積算、相当な収入見込み

⑥ 付け替え工事に「大名手伝普請」という事業手法の導入

⑦ 工事の早期・安価な方法。掘削を減らし、盛土の量を相殺。

→以上の7つの要素が複合した結果、実現したもので

大和川付け替えによる年貢収入の増加を読み取った堤奉行「万年長十郎」の才覚であり、事業の性格は、幕府に利益をもたらす事業であり、百姓のための事業ではない、また、工事を主体的に行ったのは中甚兵衛ではなく幕府である。

「中甚兵衛をヒーローとした大和川付け替え物語」を終焉させるべきで、学校の教科書・副読本等の記述の見直しが必要。

<安村館長と学ぶ大和川講義:2016−2020.3:35回>

(■大和川の歴史:土地に刻まれた記憶、安村俊史著p121-125)

<中甚兵衛1639-1730>と付け替えのあゆみ

・付け替え運動:1659-

・初期、芝村:三郎左衛門、河内吉田村:山中治郎兵衛、当初関与その後離脱

付け替え嘆願書:1687、中甚兵衛が主体的関与

・治水工事の嘆願書:

・1698-幕府付け替えの検討開始

・今米村周辺の激しい洪水:1700

・付け替え決定:1703.10

大和川の付替えと3つの事業

■大和川の付替え:事業開発の展開は

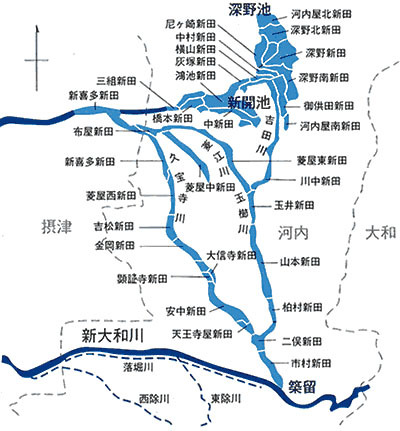

大和川の水運と付け替えに関連した新たな事業開発の展開を、「水運事業」「新田開発」「綿やぶどう等産業振興」の3つの連携を整理した。

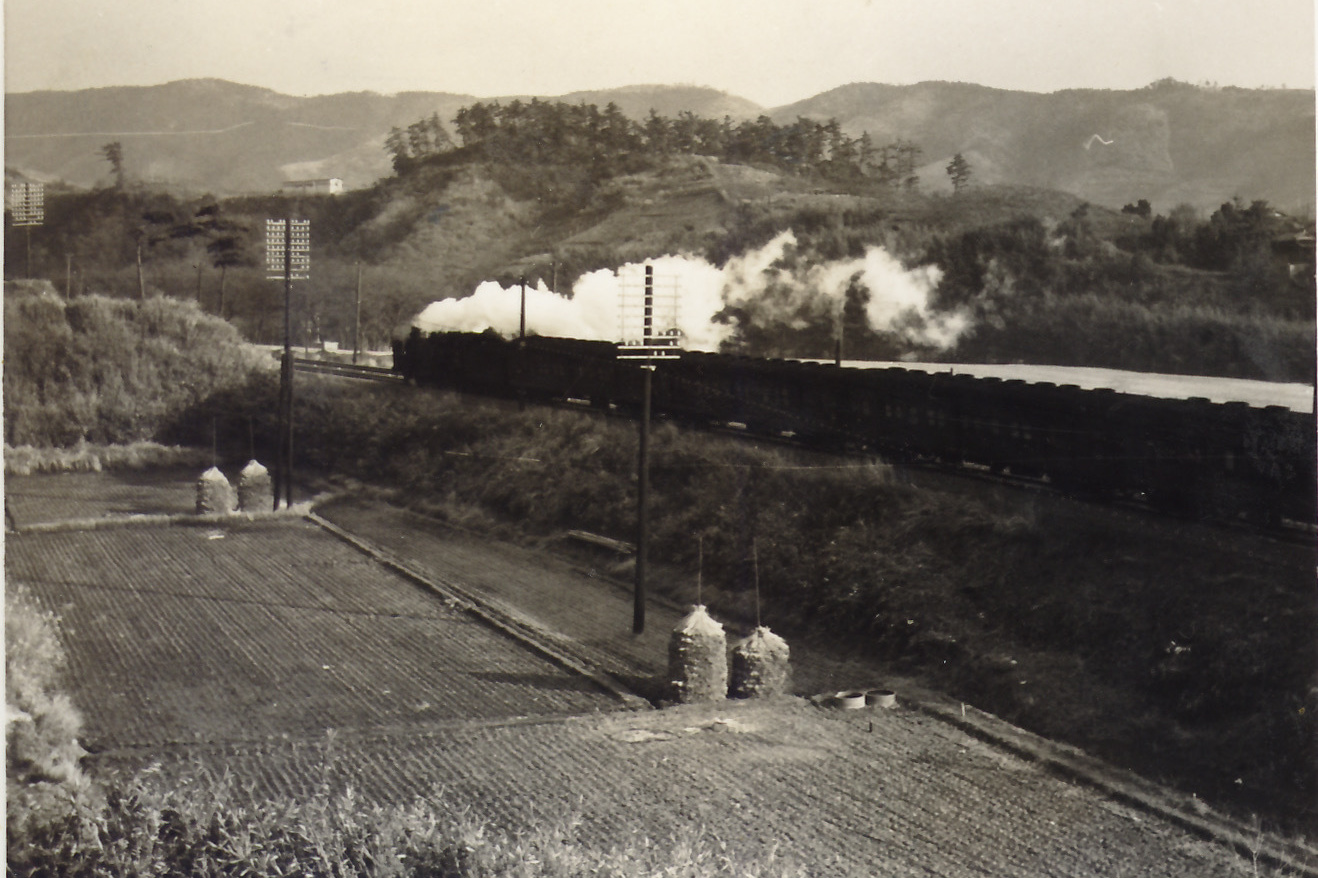

大和川付替え60年以上前に始まった「柏原船」の水運事業の契機も、柏原地域の大洪水の災害復興として、はじまっており、多面的な事業の柱に地域の都をつなぐ「水運」が位置づけられていた。この事業の成功を受け、「剣先船」が運航し、大和川の付け替え以降は、堺に向かうルートへと移行しながらも拡大し、明治半ばには、鉄道にバトンタッチをするまで基幹産業として発展した。

大和川の付替えに伴い32カ所にも新田開発がなされ、その新田には、木綿栽培が行われ、トヨタの自動車産業とは異なるが、大阪南の繊維産業と関連企業など河内のものづくり産業を牽引する役割を担った。

コラム:お散歩レポート=中甚兵衛と大和川を軸に=

大和川の付替え事業については、事業実施に至るまでが大変で中甚兵衛の功績と、今では考えられない8ヶ月の迅速な公共大土木事業が行われた歴史の一コマの知識だけでなくが、事業の持っていた「災害」と「産業」の二つの面に着目すると、現代社会における意義が大きいことに気付かされる。

その一つは、今やいつでもどこで起こって不思議でない自然災害の多い日本、江戸の初期・中期にかけて、幾度と起こる洪水被害の甚大さに対し、大坂の地で実施された巨大災害対策プロジェクト、それが大和川の付替え事業であった。

もう一つが、災害復興事業としてはじまった新田開発など大規模な地域開発と、その開拓地に新たな栽培した木綿栽培などが、栽培・加工と関連技術が、その後の新産業の勃興を促し、地域の産業の基盤を形成したことである。

水運事業

柏原船

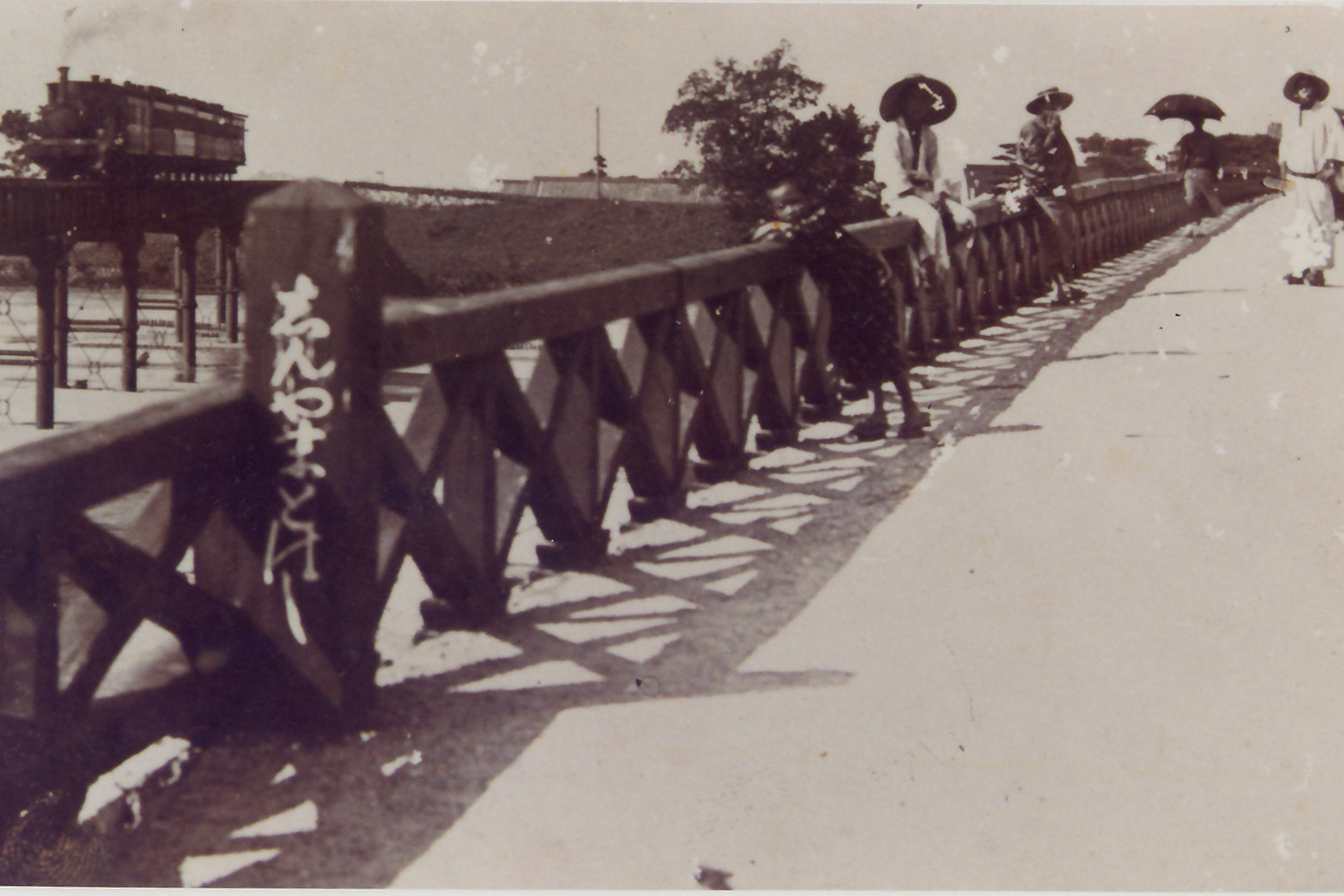

:1636- 1907:約70艘で営業:平野川(了意川)流域を運行

:柏原村の洪水復興のために柏原船を運航(『柏原船由緒書』)

・柏原船は、船仲間(株主)を組織し「株式組織」で運営。

・大坂商人が「大坂組」として寛永17年(1640)に柏原に移住し柏原船仲間「柏原組」にまた「平野組」も参加し合計70艘。

・柏原、平野、天満には船会所があったが、柏原船の営業の拠点は終点の柏原(三田家の南西、了意川の「船だまり」)

【コラム】柏原船:連載期間:2017年1月~3月(文責:安村俊史)

:現存する商家:三田家、元大坂伏見の呉服町:寺田家、志紀郡北条村の肥料業

剣先船

:1646-1900頃:約500艘弱で営業:旧大和川(玉串川、久宝寺川)で運行、大和川の付け替えにより新大和川に、また堺からは新たに湾岸に切り開かれた十三間川を北へのルートとなった。北は大坂京橋、南は亀の瀬、富田林:大和川を往来し年貢米・商品作物や肥料を運搬。亀の瀬を境として奈良大和側では「魚梁船(やなぶね)」,大阪側では「剣先船」:魚梁船から剣先船とつながれた大和川の水運

→ 1892(明治25)年には,奈良と大阪湊みなと町まちが鉄道で結ばれ,水運事業は完全に衰退した。

参考文献:わたしたちの大和川研究会『わたしたちの大和川』大和川市民ネットワーク、2016.3

大和川の付け替え前後の歴史

- 1544洪水の被害:河内・摂津

- 1563洪水の被害:河内の国の半数が浸水

- 1620洪水の被害:志紀郡の堤防が決壊

- 1633洪水の被害:柏原村をはじめとする各村の堤防が決壊

- 1636柏原船運行開始

- 1704大和川付替

- 1706二番樋(築留)・三番樋

- 1768三田家建築

- 1907柏原船運行終了

記録:柏原の川

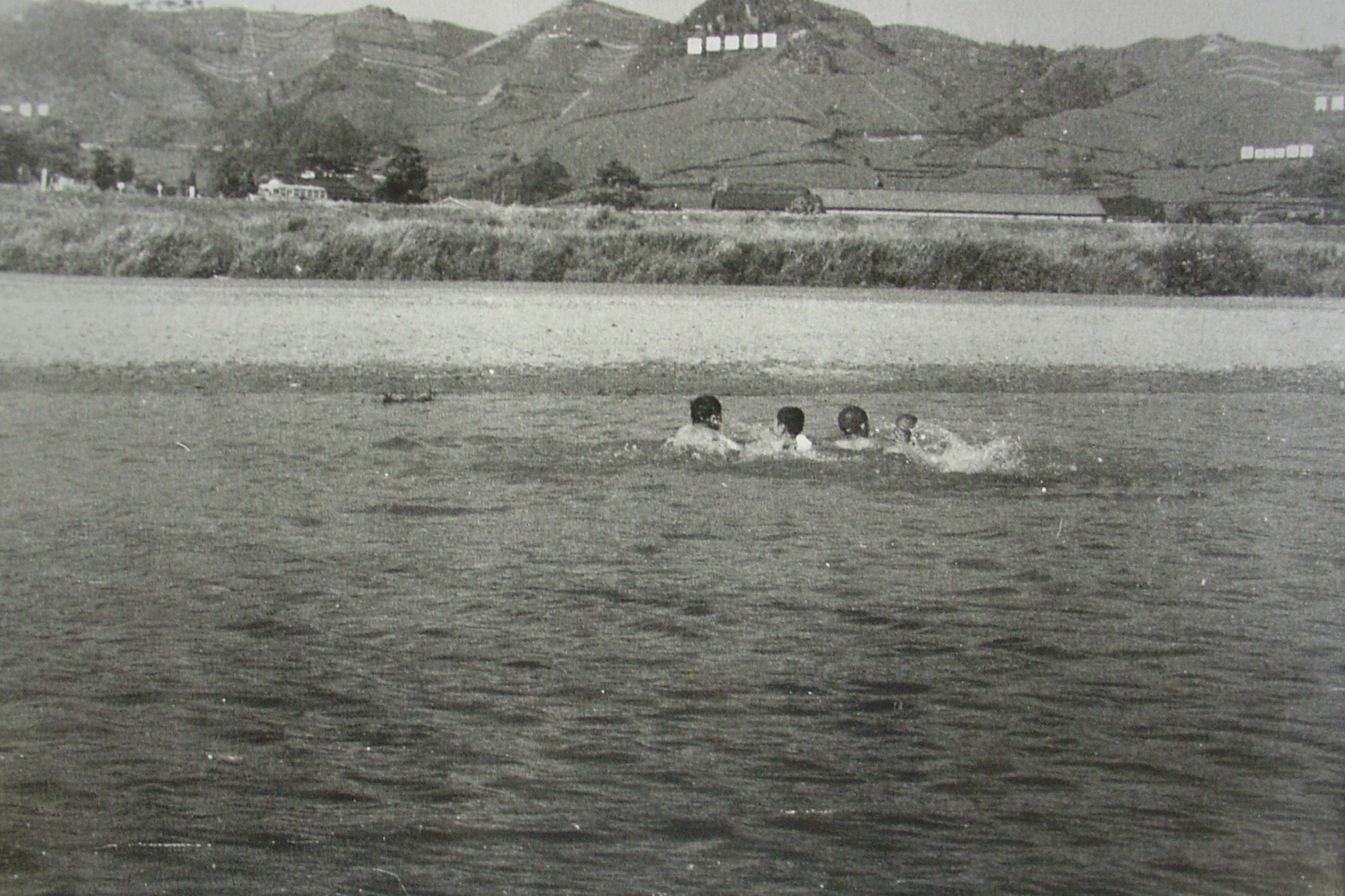

| 柏原の川:① | 昔の川の風景 |

|---|---|

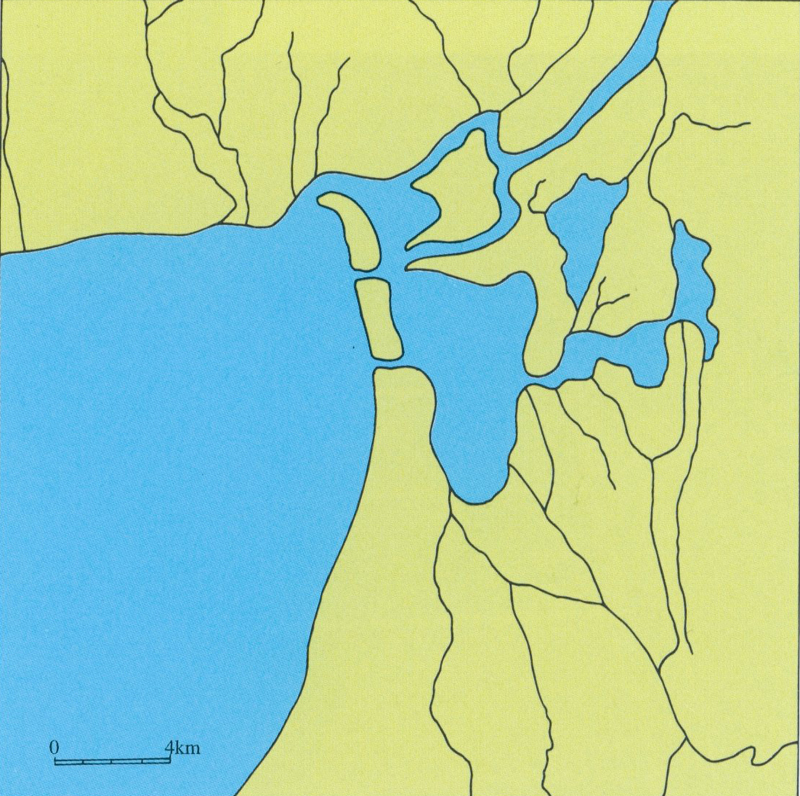

| 柏原の川:② | 現在の柏原の川の構成

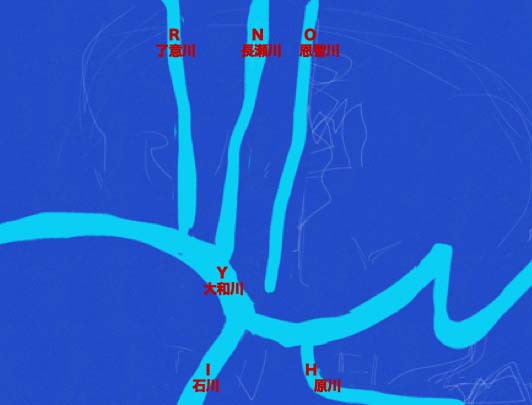

R 了意川、N 長瀬川、O 恩智川

H 原川、I 石川、Y 大和川 |